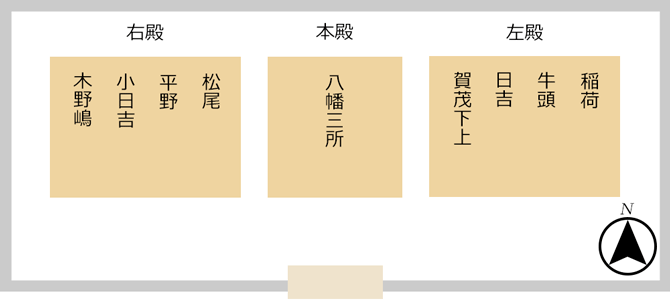

九所明神 本殿・左右殿

九所明神(くしょみょうじん)は、仁和寺の初代別当である幽仙が伽藍を守護するため、各神社から御祭神を勧請したものです。現在の社殿は、寛永の伽藍再興時(※)に建立されたものです。

- (※)

- 他にも寛永18年(1641)から正保元年(1644)、寛永年間(1624-1644)の表記がありました。

再興時の指図集『本寺堂者図』によると、各社殿に祀られている神々は、下図の通りで、この配置は鎌倉時代まで遡るとされています。但し、幽仙は日吉社を鎮守とする天台宗の僧であったため、創建当初の配置とは異なる可能性があります。(参考①)

また、九所明神の最古の記録とされる『御室相承記』には、建暦2年(1212)境内南にあったものを東に遷宮した事が記されています。(参考②)

(右から)稲荷は伏見稲荷大社、牛頭は八坂神社、日吉は日吉大社西本宮、賀茂下上は下鴨神社・上賀茂神社、八幡三所は石清水八幡宮、松尾は松尾大社、平野は平野神社、小日吉は日吉大社東本宮、木野嶋は木嶋神社から勧請されました。

織部形石灯籠

(左)仁和寺(右)北野天満宮

社殿の正面にある石灯籠は、寛永21年(1644)に建立されたもので、織部形石灯籠と呼ばれています。

北野天満宮の中門の近く(東廻廊)にも、織部形石灯籠がありますが、こちらの説明によると、織部形石灯籠は、茶人「古田織部」として有名な古田重然(1543-1615)の墓にあった灯籠の形に因んで付けられたとされています。

仁和寺の石灯籠がそう呼ばれているのは、竿の形の一致からだと考えられます。

竿の部分に人型の彫刻があるのもその特徴の一つとされていますが、仁和寺のものは文字が刻まれ、北野天満宮のものは人型の彫刻が確認できます。尚、北野天満宮のものは、マリア像を模して彫られたともいわれていることから、マリア灯籠、切支丹灯篭とも呼ばれています。

鳥居

拝殿

拝殿と本殿の間にある社

参考文献

- 佐藤令宣・草野満代『新版 古寺巡礼 京都 第22巻 仁和寺』(淡交社)

- 真言宗御室派総本山 仁和寺